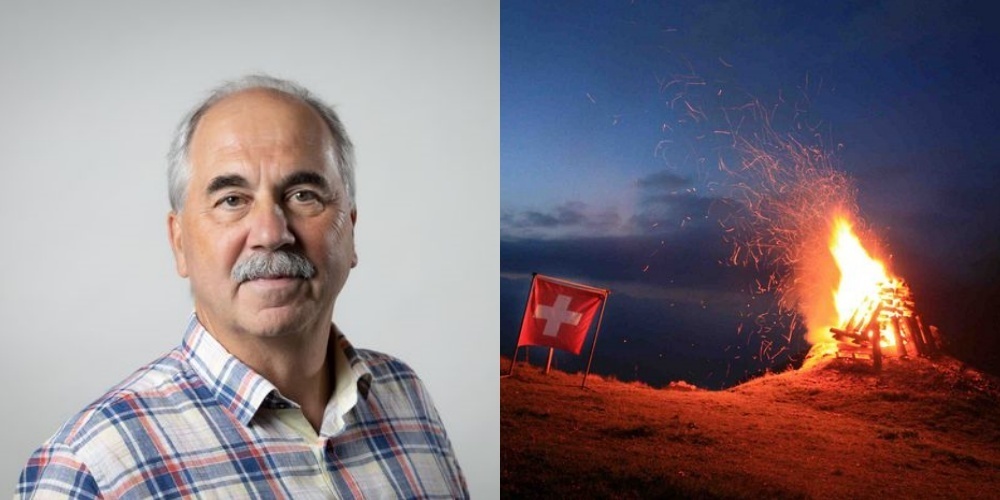

- 1. August 2022, Christian Dietz-Saluz

Über 30 Jahre habe ich für die Uetikerinnen und Uetiker geschrieben. Heute darf ich endlich einmal zu euch reden. Guten Abend! Ich freue mich mit euch unseren Nationalfeiertag zu feiern. Auch wenn ich jetzt rede, bleibe ich meinem Beruf treu. Ich werde ein Loblied auf die von vielen geringgeschätzte Kommunalpolitik und die Bedeutung der Regionalmedien anstimmen.

Kurze Zwischenfrage: Wer war an der letzten Gemeindeversammlung? Wer hat am 15. Mai die Gemeindebehörden gewählt? Das sind überdurchschnittlich viele. Aber wer an eine 1. August-Feier kommt um sich eine patriotische Rede anzuhören, ist von Natur aus hart im Nehmen und sich seiner Bürgerpflichten bewusst.

Tatsache ist: Für das Transplantationsgesetz (54 Prozent) gingen am 15. Mai in Uetikon um fast ein Viertel mehr an die Urnen als für die gleichzeitigen Gemeindewahlen (44 Prozent). Spitzfindig gesagt: Das, was niemand hofft, dass er oder sie je einmal braucht, hat mehr Leute bewegt als wer in den nächsten vier Jahren in Uetikon regiert und über sie bestimmt.

Und dass an einer Gemeindeversammlung meist nur rund 5 Prozent der Stimmberechtigte kommen, zeugt auch nicht gerade von demokratischer Euphorie. Okay, man kann es auch als indirekte Anerkennung deuten: Die Gemeinde macht

einen guten Job, also muss ich nicht hingehen.

Das ist aber leider nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit stimmt nachdenklich: Die meisten Menschen interessieren sich schlicht nicht für die Politik im Dorf – ausser es geht um ihre persönlichen Anliegen. Interesse an Weltpolitik? Sicher! Bundespolitik – ja klar! Kantonspolitik? Kommt drauf an! Kommunalpolitik? Das ist doch langweilig!

Schade, wenn man dem, das weiter weg passiert mehr Aufmerksamkeit schenkt als für das vor der Haustüre. Ich glaube, dass erst, wer das Kleine kennt, das grosse Ganze verstehen kann.

Die Politik fängt im Dorf an. Weil, wie die Familie die kleinste Zelle in der Gesellschaft ist, so ist die Gemeinde die kleinste Einheit vom Staat. Wenn es unten nicht funktioniert, dann klappt es auch oben nicht. Und darum mache ich mir Sorgen über die Entwicklung.

Konkret – Drei Sorgen

1. Desinteresse an der Kommunalpolitik.

2. Misstrauen gegenüber den traditionellen Medien.

3. Vertrauensverlust in Staat und Behörden.

Jeder dieser drei Punkte bedeutet eine Schwächung von den Werten, deren wir uns heute am 1. August, besinnen: Freiheit und direkte Demokratie.

Gestatten Sie mir eine persönliche Haltung zum Thema Freiheit. Sie wird heute von einigen Mitmenschen – teils unter Treichlergeläute – lautstark als Grundrecht gefordert, wenn immer notwendige Massnahmen verfügt werden. Das hat die Pandemie erneut bewiesen. Für mich rufen diese Menschen Freiheit, meinen aber Egoismus. Denn vor der Freiheit steht immer die Verantwortung für die Mitmenschen. Die Grundrechte, also unsere Verfassung funktionieren ja nur, wenn sie vom Verantwortungsbewusstsein aller Menschen im Land getragen werden.